Das Burgensemble

Die Burg war seit dem 13. Jahrhundert Sitz der Stadtherren von Beeskow mit eigenständiger Rechtsprechung. Der nahe Beeskower Kietz diente als Dienstsiedlung. Zunächst gehörten Burg und Stadt den Herren von Strehle, bis Beeskow 1377 per Erbvertrag an die Herren von Bieberstein fiel. Diese vollendeten wesentliche Teile der Burganlage. 1518 verkauften sie Beeskow wegen Geldnot an Bischof Dietrich von Bülow, der die Burg zu einem repräsentativen Sitz umgestaltete. Nach der Reformation wurde sie brandenburgische Domäne mit wirtschaftlicher Nutzung. 1935 begann die museale Nutzung, die sich nach 1953 mit dem biologischen Museum fortsetzte. Nach der Wiedervereinigung wurde die Burg zur Kultur- und Bildungsstätte mit Burgmuseum.

Mehr Informationen zur Geschichte der Burg Beeskow finden Sie hier.

Texte: Dr. Sascha Bütow

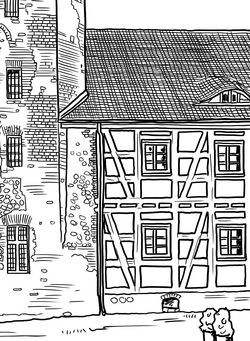

Die Errichtung des Salzhauses geht in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts zurück und ist zeitlich mit dem Bau des Bergfriedes begonnen worden. Dafür sprechen die Mauerwerke beider Gebäude, die aus einem durchlaufenden Feldsteinverband bestehen. Vermutlich diente das Salzhaus als Wohn- und Aufenthaltsort für die Dienstleute der Burg. Unter der Herrschaft der Lebuser Bischöfe ist das Salzhaus umgestaltet worden. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts erhielt es eine neue Rückwand und die noch heute zu besichtigenden Kellergewölbe, die als Ausstellungsorte dienen. Mit der Herrschaft der brandenburgischen Kurfürsten ist erstmals schriftlich nachgewiesen, dass das Salzhaus als Wohnort diente. Noch 1725 wird das Gebäude als „Alte Amtswohnung“ bezeichnet. Inzwischen hatte es jedoch diese Funktion aufgegeben, da das Haus fortan der königlichen „Saltzfactorey“ als Lagerstätte diente. Von Beeskow aus wurden der Verkauf und Transport des Salzes nicht nur über den Landweg organisiert. Über eine Winde an der Außenmauer des Geländes konnte die Verladung des Salzes, das auch auf der Spree verschifft wurde, zu den bei der Burg liegenden Kähnen hergestellt werden. Wie ein königliches Edikt aus dem Jahr 1711 deutlich macht, schienen sich die örtlichen Salzverkäufer dabei nicht immer an die vorgegebenen Salzmengen sowie Preise gehalten zu haben, um auf diese Weise widerrechtlich mehr Gewinn einzufahren. Die Obrigkeit suchte daher auch in Beeskow nachdrücklich, die festgelegten Preise und Verkaufsmengen für das Salz durchzusetzen. Mitunter stieß der „absolutistische Staat“ hier jedoch an seine Grenzen. Aus der Zeit des preußischen Salzhandels erhielt das Salzhaus schließlich seine bis heute gängige Bezeichnung. Durch die wirtschaftliche Nutzung als Salzlager litt die Bausubstanz des Salzhauses allerdings stark, so dass 1780 Umbauten nötig wurden. Infolgedessen erhielt das Gebäude seine bis heute charakteristische Fachwerkwand auf der südlichen Rückseite. Die denkmalgerechte Sanierung des Salzhauses erfolgte 1998/1999. Das Gebäude wird heute durch das Burgmuseum genutzt.

Die Errichtung des Bergfrieds ist in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts begonnen worden. Wie verschiedene bauhistorische Untersuchungen der letzten Jahre deutlich zeigen, zog sich der Bau des Gebäudes sehr wahrscheinlich bis in die Zeit der Herrschaftsübernahme durch die Herren von Bieberstein (1377) hin. Entgegen der üblichen Verwendung, diente der Turm wohl nicht konkreten militärischen Zwecken. Dazu fehlen Hinweise auf Aborterker und Kamine, die einen längeren Aufenthalt im Turm während einer Belagerung ermöglicht hätten. Somit vermutet die jüngere Baugeschichtsforschung, dass der Bergfried aufgrund seiner bis heute beeindruckenden Massivität eher als „Drohgebärde“ fungieren sollte. Im 16. Jahrhundert diente das Gebäude höchstwahrscheinlich nur noch ausschließlich als Gefängnis. Im 18. Jahrhundert sind größere Umbauten erfolgt. Unter königlich-preußischer Herrschaft ist der Bergfried mit größeren Zellenbereichen sowie neuen Fensteröffnungen, die mit Eisengittern versehen waren, ausgestattet worden. Noch heute sind in den ehemaligen Zellentrakten z.T. Wandmalereinen ehemaliger Gefangener zu sehen, die aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen. Beistehende französische Bezeichnungen verweisen auf die Herkunft der hier einsitzenden Häftlinge. Die im 18. Jahrhundert erfolgten Umbauten am Turm schloss die 1774 aufgesetzte Turmspitze ab. Diese ist heute zu besichtigen und bietet einen eindrucksvollen Blick auf die Stadt Beeskow und ihre nähere Umgebung.

Das Amtshaus, auch Beamtenwohngebäude genannt, entstand in seiner heutigen Form in der Wendezeit vom 18. zum 19. Jahrhundert. Allerdings trägt es in seinen Fundamenten Reste von Vorgängerbauten, die bis in das Mittelalter zurückreichen. Vor seinem Umbau war das Gebäude sehr wahrscheinlich zweistöckig, wovon ein aus dem 17. Jahrhundert stammender Kamin im Dachgeschoss zeugt. Die Länge dieses Vorgängerbaus war allerdings geringer, als der heutige Grundriss des Hauses. Der ursprüngliche Zweck des Gebäudes, das im Anschluss an das Schloss errichtet wurde, ist heute noch nicht völlig geklärt. Man nimmt an, dass es als Küchen- und Wirtschaftsgebäude angelegt worden ist. Wie der Name des Gebäudes und ein 1768 gezeichneter Plan verraten, befand sich hier aber auch der Wohnort des Inhabers des Amtes Beeskow. Diese Tradition setzt ein halbjährlich wechselnder Burgschreiber bis heute fort. Im Inneren des Amtshauses sind im Zuge der Restaurierungsarbeiten freigelegte Mauerzüge zu sehen, deren älteste Teile bis in die Entstehungszeit des Gebäudes im 14. Jahrhundert zurückreichen. Ein Großteil der Räume des Amtshauses werden heute durch das Burgmuseum Beeskow genutzt. Hier befinden sich sowohl der Museumseingang als auch Schauflächen für regelmäßig wechselnde Ausstellungen. Es sind u.a. Teile der 1990 nach Beeskow gelangten DDR-Kunstsammlung zu besichtigen.

In einer vom brandenburgischen Markgrafen Ludwig 1347 abgefassten Urkunde wird neben der „Stat Bezowe“ erstmals auch das „hus“ genannt. Das „hus“ meinte hier die Burg, wo sich der Bezeichnung entsprechend ein festes und aus Steinen bestehendes Gebäude, das „Alte Schloss“, befand. Dessen Errichtung ist wohl um 1320 begonnen worden und diente als Wohnort der Burg- bzw. Stadtherren. Ursprünglich besaß das Gebäude mehrere Geschosse. Mit dem Erwerb der Herrschaft Beeskow durch den Lebuser Bischof wurde der Palas ab 1518 großzügig umgestaltet. In „Teglicher Arbeit“, zu der auch die Beeskower Stadtbevölkerung betragen musste, ließ dieser es mit Gewölben, Malereien und Glasfenstern ausstatten. Der neue Schlossherr schuf sich hierdurch wie auch andere Bischöfe seiner Zeit einen angemessenen Wohn- und Repräsentationsort abseits seines Domes in Fürstenwalde. Aus dieser Zeit stammen die im kleinen Saal des Obergeschosses befindlichen Wappen. Unter ihnen befindet sich auch dasjenige Wappen Bischofs Dietrich von Bülow. Die aus dieser Zeit stammenden Dokumente über Kosten und Materialien sind die ersten schriftlichen Quellen über den Bau der Burg Beeskow überhaupt. Durch die wirtschaftliche Nutzung der Burganlage unter den brandenburgischen Kurfürsten, wurde auch das Schloss stark in Mitleidenschaft gezogen. In der dritten Etage des Gebäudes ist im 17. Jahrhundert ein Schüttboden für Getreide eingerichtet worden. Aufgrund der dadurch eintretenden Verschleißerscheinungen musste dieses Geschoss im Zuge von Umbauten 1828 schließlich abgetragen werden. Das Schloss erhielt dadurch seine bis heute typische Gestalt. Die Räumlichkeiten werden heute für kulturelle Veranstaltungen aller Art genutzt.

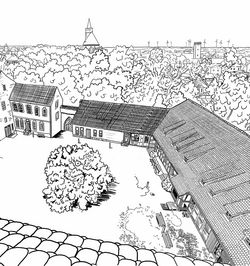

Die ehemaligen Stallgebäude der Burg (rechts im Bild) sind über die Jahrhunderte verfallen. Es blieben einzig einige Teile eines aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammenden Fachwerkstalles hinter dem Salzhaus erhalten. Diese Gebäudereste sind während der 1989 bis 1993 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen in ein neu errichtetes Atelierhaus einbezogen worden. Hier befinden sich heute Künstlerwerkstätten. Das an den Stallgebäuden anschließende Toilettenhaus steht hingegen auf den Fundamenten einer ehemaligen Remise. Auf einem aus dem Jahr 1768 stammenden Plan wird dieses Gebäude als „Voigts-Wohnung“ ausgewiesen.

Auf der anderen Seite des Westtores der Burg (links im Bild) befindet sich das noch heute so genannte „Eckhaus“, das spätestens seit königlich-preußischer Zeit als Verwaltungsgebäude fungierte. Seine heutige Gestalt ist tiefgreifenden Umbauarbeiten des 18. Jahrhunderts zu verdanken. Allerdings trägt dieses Gebäude Reste wesentlich älterer Bausubstanz in sich. Die Bauforschung hält es für möglich, dass sich an diesem Ort die ehemalige mittelalterliche Burgkapelle befunden haben könnte. Genauere Untersuchungen dazu stehen bisweilen aus. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Burgkappelle auch dort befunden haben könnte, wo heute das Amtshaus steht.